12/14(日)有志によるICU同窓会を開催いたしました。

今回は、1996年にICUを卒業後、NHKに入局され、「プロフェッショナル仕事の流儀」「NHK紅白歌合戦」などで司会を務め、現在はフリーアナウンサー/文筆家として、ご活躍される住吉美紀さん(https://mikisumiyoshi.com/)をゲストとしてお招きしました。80年代~2000年代初頭に卒業した方まで、幅広い世代の方に、20名弱、参加していただきました。

住吉美紀さんは、2012年から現在まで東京FMの人気番組、Blue Oceanのパーソナリティを13年間つとめ、音楽・ポッドキャストのストリーミングサービスSpotifyで「その後のプロフェッショナル仕事の流儀」、instagramによるイチローさんの番組「イチ問一答」の司会を担当されるなど、ご活躍をされています。今年発売された著書「50歳の棚卸し(https://bit.ly/4qhxAkx)」も、大変な共感を呼ぶ話題作となっており、この度、特別に、ICUに来ていただくことが実現いたしました。

まずは、全員の自己紹介からスタートしました。その後、住吉美紀さんのICU時代の思い出をお話ししていただきました。アメリカで幼少期を過ごし、その後、日本で生活したのち、カナダで高校生活を送ったセプテン(9月入学生)で、日本での大学進学を考え、ICUのキャンパスに足を運んだ際、キャンパスの広さと美しさに惹かれて、進学を決意したこと、当初、上智大学に進学を考えているとご家族に話していたため、厳格だったお父様に真剣に交渉し、ICUへの進学が決まったというお話は印象的でした。また、ICUで平和研究所のフィールドトリップ(https://subsite.icu.ac.jp/pri/fieldtrip/ft1992-1993.html)に参加し、急遽、アメリカ人の活動家との会話を通訳することになり、個人の思いを人に伝える面白さを経験できたというエピソード、大学での研究発表の際に司会を担当し、最上敏樹先生(元平和研究所所長・国際基督教大学名誉教授)から、「司会が上手で、まるでプロのアナウンサーのようだ」と言われたことが、その後の進路選択に影響を与えたことなど、現在の住吉美紀さんの活動に繋がる、ICU時代の貴重なお話を伺うことができました。海外で過ごされた時期が長く、9月生(セプテン)としてICUに入学し、大学にも海外在住経験者が多くいた環境から、卒業後に、社会人として経験した様々な壁ともいうべきエピソードも飛び出し、卒業後の環境はそれぞれ異なるとはいえ、多くのICU卒業生が日々経験していることかもしれず、共感する点が多くありました。

全員で輪になり、至近距離でお話を伺うことができ、まるで生放送の番組に立ち会わせていただいたような感動がありました。一切のメモなども見ず、聞きやすい声のトーンで全員に向けてお話をされる様に、ただただ、驚かされるばかりでした。メロユニ(メロディユニオンという軽音楽サークル)に所属されていたというお話も出て、本当にICU卒業生だったのだと、感慨深い思いがありました。

ICUでの思い出を伺ったあとは、希望者の方に、著書「50歳の棚卸し」の販売とサインを特別に行っていただき、さながらブックイベントのような様相となりましたが、ICU生同士の自然な雰囲気の中で、気さくに対応をして下さいました。最初に自己紹介をした際のひとりひとりのエピソードを詳細に覚えておられ、お話をされていて、インタビュアーのプロとしての姿勢に、改めて驚かされました。

当日は、雨かつ、極寒の厳しいお天気でしたが、ICUキャンパスの紅葉は美しく、大変にあたたかい雰囲気で執り行うことができました。当日、岡山県から親子で駆けつけてくれた第四女子寮の先輩からは「ICUに住みたくて、帰りたくなかった!このまま第四女子寮に帰りたかった!」という熱いメッセージもいただき、それが日常だった、キャンパス内の学生寮で生活した日々が、いかに尊いものだったかと思いを馳せました。

住吉美紀さんは、次の日(12/15)の東京FMの番組、Blue Oceanにて、同窓会について生放送で話題にしてくださいました。ご自身のThreadsでも、同窓会について、また、著書にも登場する滑走路での学生時代の写真と、30年後の現在の写真を掲載してくださり、ICUの本館が国の有形文化財(建造物)に登録されたことなどについても、大変丁寧に取り上げてくださいました(https://www.threads.com/@miki_sumiyoshi)。ICU01卒業生の、ビーガンデザートのお店であるGo Muffins Goのビーガンクッキー、ショートブレッドなど( https://www.instagram.com/gomuffinsgo/ )も、来場者へのお土産として用意しました。在学時期は、重なってはいませんが、住吉美紀さんと同じ音楽サークルのメロディユニオン出身であることも判明しました。ICUのそばにある酒屋「カド」から、当日配達していただいた、ICUワイン武蔵野クロス( https://mtkyamasake.base.shop/categories/6253739 )も好評でした。

※現在、ICUワイン武蔵野クロスは、やまもと酒店オンラインストアで全国配送にて購入が可能。売り上げの一部はICUに寄付されます。

この会の開催を通じて、幹事の恩師であるICUの教授(故)古藤友子先生と、住吉美紀さんが、同じ中高の同窓生であったことが分かりました。中高の在学期間は異なり、古藤友子先生のICU着任時期は住吉美紀さんが卒業された後だったので、直接の面識はないとのことでしたが、偶然に、驚きました。また、この会を開催するきっかけとなったのは、サイクリング部のOBOG会に参加した際、ID96のサイクリング部の先輩から、住吉美紀さんと同級生だと教えてもらったことでした。卒業生と知ってから、家族で住吉美紀さんご出演のテレビ番組を見て、陰ながら応援していたので、この度お会いできたことに、大変な感動がありました。ICUの美しいキャンパスと、アラムナイハウスという場所のおかげで、世代を超えた新たなつながりを再発見し、感慨深い会となりました。

国際基督教大学同窓会事務局の皆様、ICUを日々支えてくださっている教職員の皆様、OBOGの皆様、ICUで出会った先生方と、友人の皆様、そして、生前、アラムナイハウスにて研究会などを開催してくださった、第四女子寮の先輩にもあたる古藤友子先生、本イベントの告知に多大なるご協力をいただいた、寮生OBOGの皆様、サイクリング部OBOGの皆様にも、この場を借りて感謝をいたします。

本当に、ありがとうございました。

文責:ID02 倉部(軍司)葉子

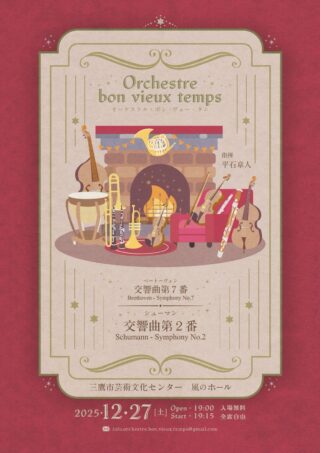

12/27に、CMS管弦楽団の05メンバーを中心に、卒業から

―― 演奏会概要 ――

公演名:Orchestre bon vieux temps 演奏会

日時 :2025年12月27日(土)19:00開場/19:15開演

曲目 :ベートーヴェン 交響曲第7番

シューマン 交響曲第2番

指揮 :平石 章人

会場 :三鷹市芸術文化センター 風のホール

入場 :無料

お問い合わせ:info.orchestre.bon.vieu

Orchestre bon vieux temps 発起人

白鳥 恵美子 (05)

中田 渚 (05)

保木本 迪子 (団長: CMS OG)

文責:ID05 中田渚

住吉美紀さん(ICU卒業生、ID96)をゲストに迎えてのICU同窓会

https://icualumni.peatix.com/view

日時:2025年12月14日(日) 14:00〜16:30(入退場自由)

場所:ICUアラムナイハウス2階 アラムナイラウンジ( https://www.icualumni.com/about/office)

スペシャルゲストとして、フリーアナウンサー/文筆家である住吉美紀さん(ICU卒業生、ID96)をお迎えします(https://mikisumiyoshi.com/ja-profile/)

会費:ICUOBOG : 5,000円

※参加者の卒業年度、所属団体の括りはありません。

ICUOBOGの同伴者:5,000円(ICU生でなくても、ICU生のご家族、ご友人は参加可能です)

ICU寮生OBOGのお子様 :(生後6か月以上) 500円

ICU現役生 : 1,000円

本会運営へのサポート(任意):2000円(サポートをしてくださった方には、粗品を進呈いたします!)

問い合わせ先:junsiyezi★gmail.com(★を@に変えてご利用ください)

文責:倉部(軍司)葉子 ID02

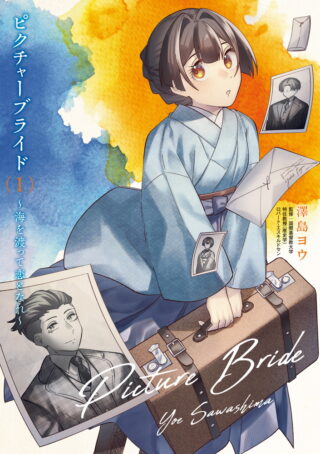

2025年9月、KADOKAWAより漫画『ピクチャーブライド ~海を渡って恋となれ~』を出版いたしました。

舞台は20世紀初頭サンフランシスコ。

アメリカ合衆国の日系移民男性のもとに嫁いだ「写真花嫁」を主題とした歴史恋愛漫画です。

サブテーマとして、当時の移民・人種問題や、フェミニズム的観点から見る「結婚」など、様々な社会問題を取り扱っています。

ご監修はICUの現副学長ロバート・エスキルドセン先生です。

タイトル:『ピクチャーブライド ~海を渡って恋となれ~』

著者:澤島ヨウ

出版社:KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000168

昨今、各国で様々な移民政策が実施され、その是非が問われています。「温故知新」とよく言いますが、100年前の移民の歴史を振り返ることで、何か見えてくるものがあるかと思います。

ぜひ本作をその入口にしていただけますと幸いです。

余談ではありますが、本作は自身の卒業論文をベースとしています。人生、何が役に立つか分かりません。

ICUで勉学に励む学生の方々をはじめとして、多くの方に読んでいただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

文責:澤島ヨウ(ID20)

9月、国書刊行会よりウルリッヒ・リンス著『危険な言語』を共訳で出版しました。50年前に栗栖継訳で岩波新書として出版されたエスペラント書の改訂・増補版です。

1887年に帝政ロシア治下のワルシャワでユダヤ人ザメンホフによって発表されたエスペラントは、欧州をはじめかなりの広がりをみせる。1922年には国際連盟において新渡戸稲造などの努力により学校教育への導入も提案されたがフランスなどの強硬な反対で潰される。普及が進んでいたドイツ、ソ連でヒットラー、スターリンに「危険な言語」として徹底的な弾圧を受けた。これらの過程とその後の再生について詳述した歴史書。現在のウクライナ戦争、パレスチナ問題について考えるヒントも提供している。

タイトル:『危険な言語 エスぺラント弾圧と迫害の歴史』

著者: ウルリッヒ・リンス

訳者:石川尚志、佐々木照央、相川拓也、吉田奈緒子、臼井裕之

出版社:国書刊行会

文責:石川尚志 (11期)

お久しぶりです。国際基督教大学(ICU)の学園祭「ICU祭」

同窓生の皆さまにもぜひこの「ICU祭」

【支援のポイント】

- ご支援金はステージ設営・音響設備費などに使用されます。

- リターンとして、感謝メール・報告動画・オリジナルファイル・

Web上での名前・ニックネーム掲載などがございます。 - 500円から支援できます。

- リンクを開くだけでも応援になります。

→ 【ICU祭】

追記:

ICU祭実行委員会

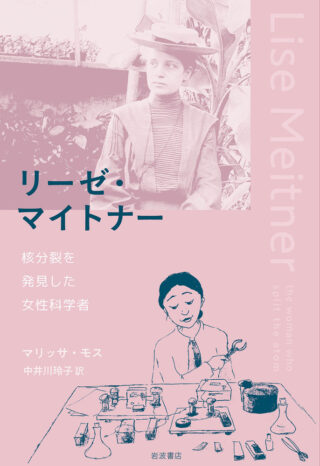

昨年、岩波書店より『リーゼ・マイトナー 核分裂を発見した女性科学者』という訳書を出版いたしました。ユダヤ人差別や女性差別を受けながら大きな業績をあげたものの、歴史にうずもれて一般的にあまり知られていない女性物理学者の伝記です。コミック風のページもある中高生向けに書かれた読みやすい本で、大人にも面白い作品です。

タイトル:『リーゼ・マイトナー 核分裂を発見した女性科学者』

作者:マリッサ・モス

訳者:中井川玲子

出版社:岩波書店

https://www.iwanami.co.jp/book/b641558.html

また、岩波書店の月刊誌『科学』2025年9月号の巻頭エッセイ「人間性を失わなかった物理学者リーゼ・マイトナー」を寄稿いたしました。量子力学100周年の特集です。巻頭エッセイはこちらのサイトで読めますので、ご興味のある方に読んでいただけるとうれしいです。

https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/9088#essay

物理学はとっつきにくいイメージもあり、学生の頃は興味をもてなかったのですが、この本の翻訳に取り組んだことで、とても面白い分野であることを知りました。今ICUで学んでいるような若い方をはじめ、多くの方々に読んでいただきたいです。よろしくお願いいたします。

文責:中井川玲子(29期、ID85)

こんにちは。英米児童文学翻訳家の相良倫子(1995年人文科学科卒業)です。2010年にドリームワークスによってアニメ化された「ヒックとドラゴン」は、その年のアカデミー賞にもノミネートされ大きな話題を呼びました。その後、2、3作目と続き、テレビアニメにもなりました。そして今年の9月、不可能と言われた実写版が劇場公開されます。前置きが長くなりましたが、その「ヒックとドラゴン」には原作があり、全12巻の壮大な冒険物語を共訳者の陶浪亜希さんと約7年かけて翻訳しました。対象年齢は小学校中学年から中学生くらいですが、大人も楽しめると思います。この機会にお手に取っていただければ幸いです。

(画像提供:小峰書店)

タイトル:『ヒックとドラゴン』シリーズ 全12巻、『ヒックとドラゴン外伝』、『ヒーロー手帳』、『ドラゴン大図鑑』

作者:クレシッダ・コーウェル

訳者:相良倫子・陶浪亜希 共訳

出版社:小峰書店

https://www.komineshoten.co.jp/popular/label.php?id=1284

《あらすじ》

ヒックは、理想のバイキングにはほど遠い落ちこぼれ。そんなヒックが、わがままでいたずら好きなチビドラゴン、トゥースレスと、深海の秘宝を探しに行ったり、猛毒に侵された仲間を救うために解毒剤を求める旅に出たり、たった一冊の本を手に入れるために立入禁止の迷宮図書館に忍び込んだりと、さまざまな冒険を繰り広げる。

文責)相良倫子(1995年人文科学科卒業)

一般社団法人Girls Unlimited Program(代表理事:並木有希、以下「GUP」)は、ユース世代の自律的キャリア形成支援プログラム「Girls Unlimited Program in Sendai」(以下「本プログラム」)を、2025年9月6日(土)に仙台市内で開催するワークショップを中心に、女子中高生等を対象として開催します。

本プログラムは在日米国大使館(以下「アメリカ大使館」)・一般財団法人三菱みらい育成財団の助成と仙台市等の後援を受けて実施し、ワークショップには米国スタンフォード大学公式の「ライフデザインメソッド」を取り入れています。GUPは、同世代の仲間や社会人メンターとの出会いや対話を通じて参加者が自分自身をよく知り、さまざまな可能性の中から自主的な進路選択ができるように支援します。

記

<本プログラムの概要>

2021年以降、延べ1,200人以上のユース女子が参加してきたGUPのプログラムを仙台市で初開催します。プログラムは講演、ワークショップ、ディスカッションを組み合わせて行います。心理的安全性が守られる場での内省や対話を通じて、進学先や就職先にとどまらない広義の進路選択について多感な時期に考え、自分自身の可能性の幅を広げる機会を提供します。

- 日時:

- 場所(第2日目): 「YUI NOS」(宮城県仙台市青葉区中央4丁目4-19)

- 対象者: 12歳から18歳までの、中学生以上の女子

- 参加費: 無料(ただし、現地までの交通費・滞在費等は参加者負担です)

- 募集情報: ユース女子を募集しています(応募締切 2025年8月26日)。

- イベント詳細情報:https://note.com/gup_jp_org/n/n63b16ce73da2

- 公式フライヤー:https://drive.google.com/file/d/1qtPA2JVPplifY3Wqx9BPFRC9ueFsDnZa/view

- 応募フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoqOkCO9a-S3iGRJUFJTjJTg_akWZwN-loZrLr9ccjWPV_DQ/viewform

- 主催者等:

第1日目:2025年8月28日(木)19:30~21:00【オンライン】

第2日目:2025年9月6日(土)13:30~18:00【対面】

主催:一般社団法人Girls Unlimited Program

共催:玉川大学・玉川学園、大阪大学全学教育推進機構、 東北大学DEI推進センター

後援:仙台市、(公財)せんだい男女共同参画財団

助成:在日米国大使館 、一般財団法人三菱みらい育成財団

協力:在日米国大使館、NTT都市開発株式会社

<過去のプログラム開催風景>

【GUPについて】

名称:一般社団法人Girls Unlimited Program

理事:代表理事 並木有希 (東京家政大学人文学部 教授、ICU高校15期生)

理事 金森サヤ子 (大阪大学全学教育推進機構 教授)

理事 大谷千恵(玉川大学教育学部 教授)

沿革:2017年にプログラム開発を開始。2023年2月に一般社団法人としての法人格取得。

URL:https://gup-jp.org/

事業概要:留学等のグローバルな経験を有し、教育や女性のキャリア支援に携わるメンバーの運営により、ユース世代への自律的キャリア形成を支援する各種プログラムを開発・実施しています。若年層の人材一人ひとりの可能性を引き出す活動を通じて、社会全体の人的資本の充実に貢献します。

【本件のお問合せ先】

事前取材・ご質問のほか、プログラム開催当日の取材についてもお申し込みを承っております。

GUP事務局(清野・大塚):secretariat@gup-jp.org

文責:大塚智子(43期/ID99)

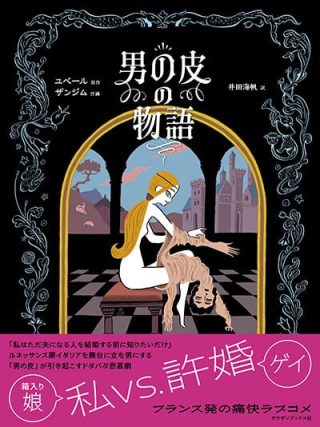

フランス語翻訳者の井田海帆(99年語学科卒業)と申します。このたび、訳書が上梓されるはこびとなりました。フランスのバンド・デシネ(漫画)の邦訳です。出版社のオンラインショップでは9月上旬から(送料無料)、オンライン書店や一般書店では9月下旬から購入可能となりますので、海外マンガにご興味のある方はもちろん、馴染みのない皆様にも、この機会にお手にとっていただければ嬉しいです。

タイトル:『男の皮の物語 』

著者:ユベール(作)、ザンジム(画)

出版社:サウザンブックス社

定価:紙製本 3,500円+税 電子書籍 3,400円+税

ISBN:978-4-909125-66-8

あらすじ

ルネッサンス期イタリア。名家に生まれたビアンカは18歳を迎え、親同士の取り決めで、青年ジョヴァンニと婚約する。いくら世間知らずの箱入り娘とは言え、ビアンカは何も知らない相手と結婚することにどうも納得がいかない。不満をもらすビアンカに、伯母がそれならと、あるものを差し出す。

それこそ、先祖伝来の家宝、女を男にしてしまうという世にも珍しい「男の皮」だった。実際に身につけてみると、あら不思議、ビアンカはたちまち浅黒い肌の美男子に。

男の皮をかぶり、ロレンツォとなった彼女は、将来の結婚相手を吟味すべくジョヴァンニに近づく。ところが、ジョヴァンニはゲイで、あろうことか、その正体がビアンカだと知らずに、ロレンツォに恋をしてしまう。

こうして、ビアンカとロレンツォ、ジョヴァンニの間に奇妙な三角関係が始まる――。

文責)井田海帆(99年語学科卒業)

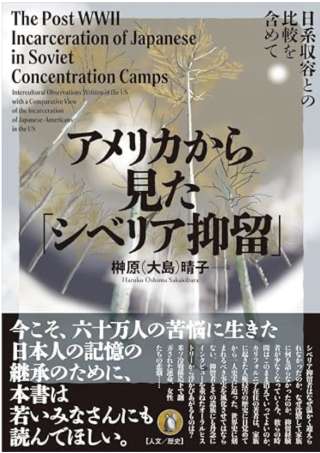

米国カリフォルニア大学デイビス校名誉講師でICU同窓生の榊原晴子さん(ID74)は、2025年5月22日に行われた吉川元偉ICU特別招聘教授(DAY賞受賞者)の授業(公開講座)にてご講演いただきました。

< 新刊紹介 >

「アメリカから見たシベリア抑留」- 榊原(大島)晴子

The Post WWII Incarceration of Japanese in Soviet Concentration Camps

Intercultural Observations Written in the US with a Comparative View of the Incarceration of Japanese-Americans in the US

小鳥遊書房 定価3000円 ISBN978-4-86780-061-4

皆さんの身近に「シベリア抑留」体験者はいらっしゃいませんか? もう現在ではその生存者は90歳を超え、数えるほどになってきています。そして、抑留者自身が沈黙を強いられたため、家族でさえもその詳細は何も聞いていないことが多いのです。こうして、この大切な歴史は、学校で習うこともなく、語られる機会を失ってきました。

終戦直後の1945年8月、ソ連は日ソ中立条約を破って、満洲、北朝鮮、樺太、千島に侵攻し、多大な犠牲者が出ました。そして、スターリンの極秘指令9898により、ソ連は約57万5千人の日本の軍人と民間人を旧ソ連とモンゴルの広大な地域に拉致して労働を強制しました。抑留期間は数年間から11年間。自由を剥奪された日本人は飢餓と、毎日ノルマに追われる零下50度にもなる厳寒での労働を強制されましたーーこれがシベリア抑留の概略です。

日系アメリカ人と結婚して渡米し、戦争中に生じた「日系収容」の犠牲者である日系人の歴史を知った私は、戦争が罪のない市民にもたらす悲しみにじかに触れて来ました。そして、夫の家族が経験した日系収容と私の叔父が経験したシベリア抑留が「日本人が経験した抑留」という共通点を持つことに注目し、本書の構想を練りました。本書の特徴は、歴史家ではない普通の人間が「知ろうとして調べ、考えたことの集積だ」と言えるでしょう。ただ、40年に及ぶ教室での教育活動と体験は重要な背景となりました。

本書は、若い方々に読みやすいようにカリフォルニアでの暮らしから入り、この史実の伝承プロジェクトがどのようにたくさんの後押しを得て可能になったのかを紹介してから、本題であるシベリア抑留者の苦難の歴史、抑留者の直面した諸問題や女性の抑留者に焦点を当てています。抑留者の次世代の経験から学ぶ「家族の証言」の章では、現在ICU特別招聘教授の吉川元偉先生にも寄稿して頂きました。多くの貴重な「深堀」の研究書がある中で、本書は一般に手に取りやすく読みやすい、教科書的な要素が注目されています。英訳も予定しています。

なお、本書の執筆に先立ってhttp://Japaneseinsiberia.ucdavis.edu が日英両語のwebサイトとして2020年に公開されており、現在246,000回の閲覧回数となっています。サイトの「吉田勇絵画集」の絵には当時の様子が克明に描かれています。是非ご覧ください。

カリフォルニア大学デイビス校

東アジア言語文化学科名誉講師

榊原(大島)晴子 1974年言語学科卒

6/14(土)6/15(日)に、二日間にわたり、ICU寮生同窓会を開催いたしました。

6/14(土)は第四女子寮の卒業生と現役生による同窓会、6/15(日)は住んでいた寮、卒業年度を問わない「寮生+α同窓会」という、初の試みとなる同窓会でした。

6/14(土)は現役生と、80年代、2000年代初頭に第四女子寮で寮生活を送った卒業生が中心の会となりました。

現役生とOGとの交流の中で、イニシエーション(4月入寮生の入学後の仮装)の話題になりました。1998年4月(ID02生の新入生時代)の「巨大な花」が、最初の段ボールを顔につける仮装であり、その後、ID03生のアンパンマン、ID05生のウルトラマンなどを経て、2025年4月に入学した学生たちにも、連綿と段ボールによる仮装が引き継がれています。実に20年以上続く第四女子寮の伝統となっていることが判明し、気づかないうちに伝統の創始者となっていた2000年代の卒業生たちも、驚きを隠せない様子でした。

現在は新寮・旧寮と複数ある環境ですが、その中で、敢えて少人数である第四女子寮を選んだ現役生たちは、積極的に寮の運営に取り組んでいる様子が伺えました。

会の終了後、現役生とOGで寮を訪れ記念撮影をしました。その時に、現在シンガポール在住の香港出身の留学生の方が、ご夫婦で寮を訪れてくださいました。卒業後30年ほど経ち、初めて第四女子寮を訪れたそうで、変わらぬ建物と1階のソーシャルルームの佇まいに、懐かしさを感じているご様子でした。現役生たちも、海外からの卒業生の来訪に驚いており、一期一会の貴重な交流となりました。

※現役四女生と卒業生たちで集合写真。現役生のご両親が幹事(ID02)と同世代(!)

※第四女子寮ソーシャルルームにて。四女ポーズ

6/15(日)は寮生+α同窓会と題して、ICU高校およびICUの卒業生である元BiSHのモモコグミカンパニーさんをゲストに迎え、お話を伺うことができました。普段、接点のない世代の卒業生の方々と交流ができることは嬉しく、「ICU卒業後、皆さんがどんな人生を歩んでいるのか、むしろお話を聞きたい」と言っていただき、モモコグミカンパニーさんとのICU同窓生としての交流に、会場は大変な盛り上がりを見せました。

モモコグミカンパニーさんは、BiSHの解散後、著書でICU卒業生であることを公表されており「真剣に学問に向き合う学生が多いICUという大学を、もっと知ってほしい」という、卒業生としてのICUへの強い思いを感じることもできました。

※モモコグミカンパニーさんとの集合写真

2日間ともにICU01卒業生の、ビーガンデザートのお店であるGo Muffins Go(https://www.instagram.com/gomuffinsgo/)によるお料理でした。寮出身のご夫婦が営む南アフリカのワイナリーによるICUワインも好評でした。

大規模な98-00三期合同同窓会が4月に開催されたばかりで、当初、申し込み者数が少なかったのですが、00卒業生の佃隆さんによる本会のお知らせや、同窓会事務局によるウェブサイト、SNS掲載などのご協力を得て、2日間あわせて60名以上の参加者となりました。

学生時代に第二男子寮、第四女子寮で過ごした同世代の方と卒業以来、初めて再会できたという方や、第四女子寮の卒業生と会うために、アメリカから参加したという方もいらっしゃいました。ICU、寮への思いを参加者の皆さまから、感じることができました。

80年代にICUを卒業された方から、現役生まで、キャンパス内での寮生活を経験したことによる時代を超えた繋がりを感じ、ICU、寮への思いを共有することができた貴重な会となりました。

本会の開催にご協力いただいたすべての皆様、ICUの運営、特に学生寮の運営に日々携わってくださっている、ICU教職員の皆様、ICU同窓会事務局の皆様にも、改めて、感謝申し上げます。

文責:ID02 元第四女子寮寮長 倉部(軍司)葉子

(仮装は1999年「巨大な花」。段ボール仮装第一世代)